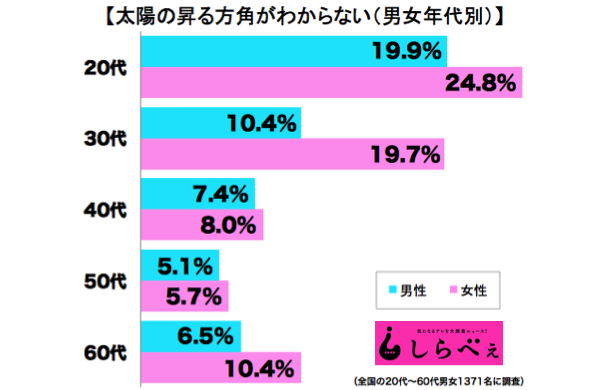

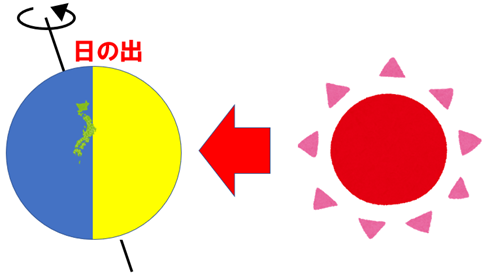

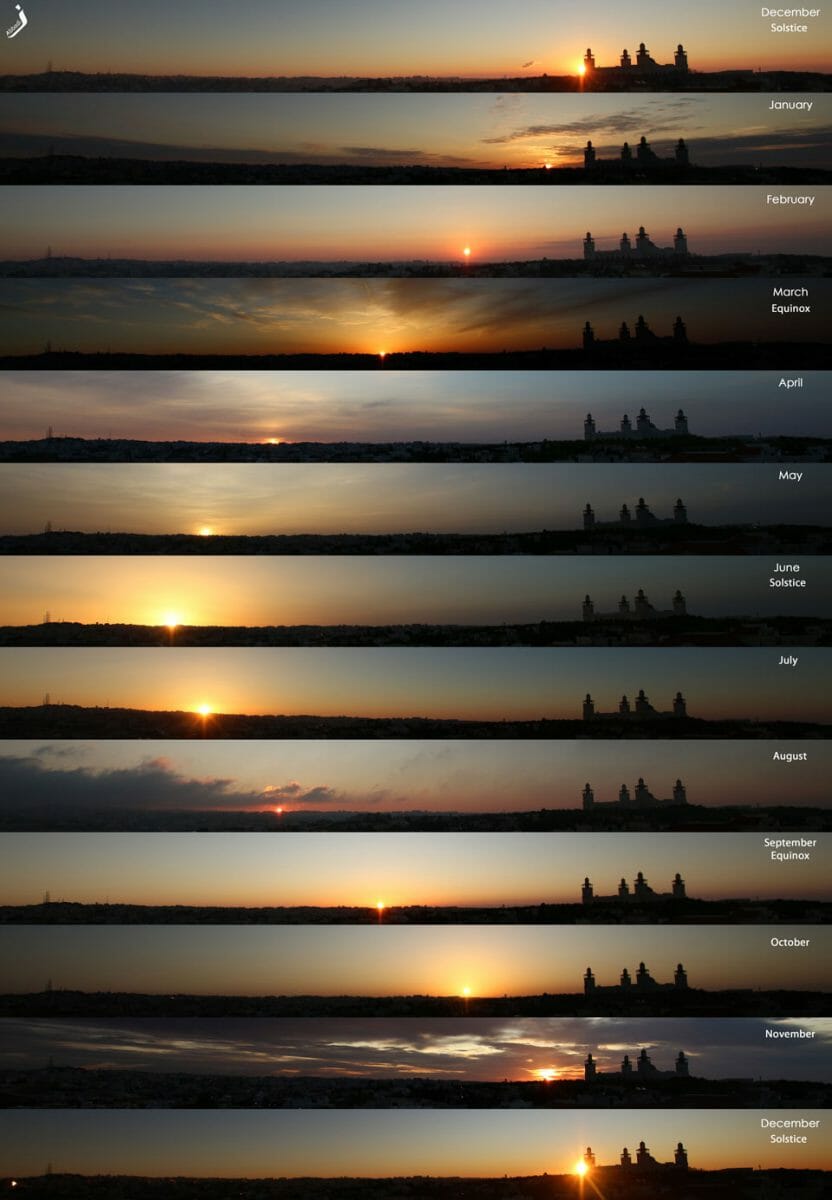

2712 · 太陽は東の方角から昇り、西の方角に沈みます。 しかし、月日が変われば、太陽の昇る(沈む)方角も少しずつ変わっていきます。 この画像は18年12月の冬至の頃から19年12月の冬至の頃まで、月ごとの日の出が撮影されており、その変化をとてもうまく捉えています。 · 「太陽が昇る方角はどこ?」 「これはクイズではございません! みなさん毎日見ているものですよ!」と出題者の川島明も間違えようがない問題に驚く。しかし、平成生まれたちからは「まぶしいのはだいたい左だから」「季節によって違いますよね? · 全体としては東から西ですが、季節によってやや北寄りや南よりになります。 夏至のときは地球の中心と北緯23~24度 (北回帰線)を結んだ延長線上に太陽があるため、 東の北寄りから陽が昇り、西の北寄りへと太陽が沈んでゆきます。

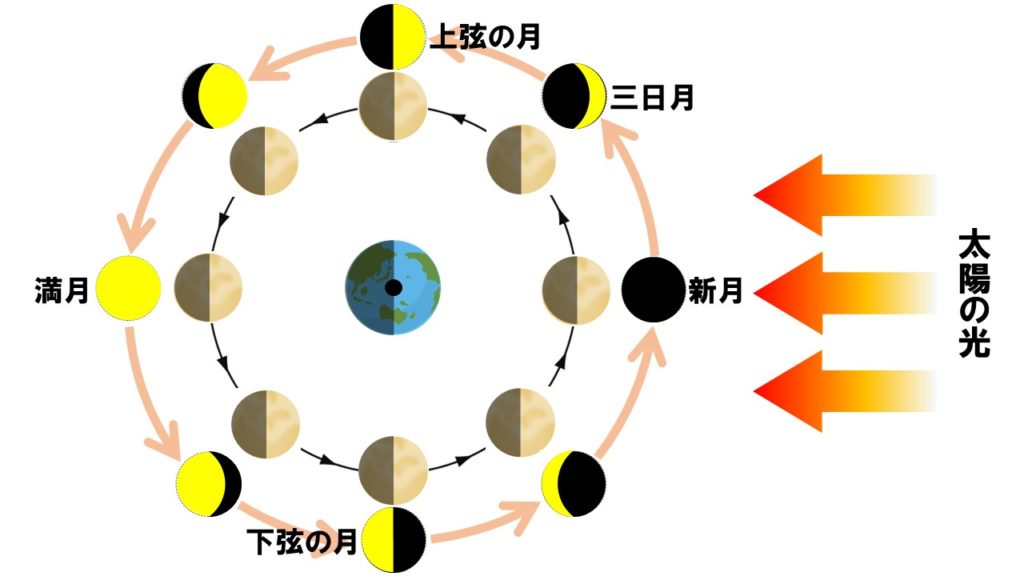

月の満ち欠け 月はどこに見える

太陽 昇る方角 季節

太陽 昇る方角 季節-卑弥呼の宮殿は、冬至の日に 三輪山の上から太陽が昇る姿が見られる地に造られた、と考えている。 卑弥呼は、新しく迎える年のはじめ(冬至の日)に 神殿で 三輪山の上から昇る太陽を祭祀した。 前方後円墳の形状は、この姿をシンボライズしたもの。 · 日の出の方向がいつも東ですか? 太陽は日々、少しずつずれて昇りますが、この方角がいつも東になりますか?または太陽が昇る方角は必ずしも真東ではないということですか。教えて下さい。 日の出入りは春分と秋分の頃に東西に出没となります。水平面に対して左右同角度で出没しま

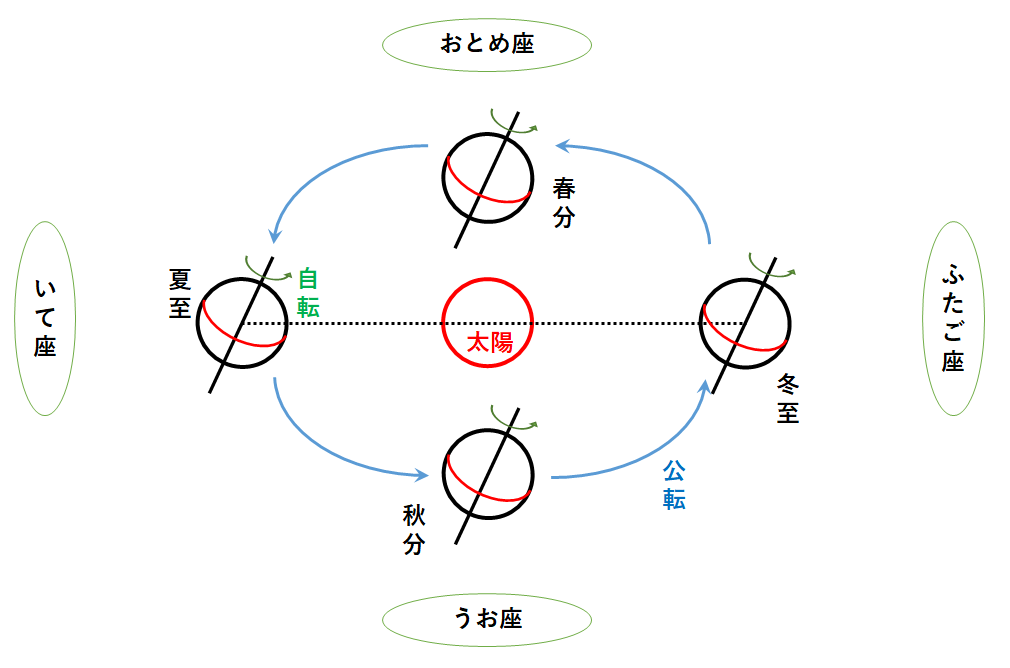

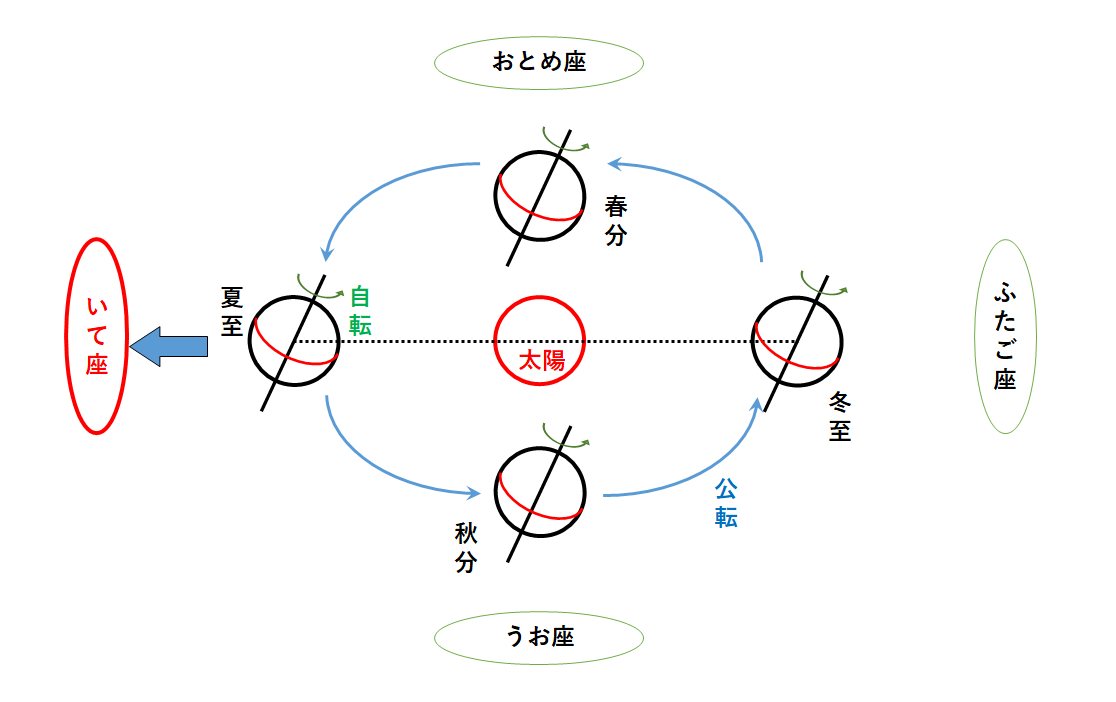

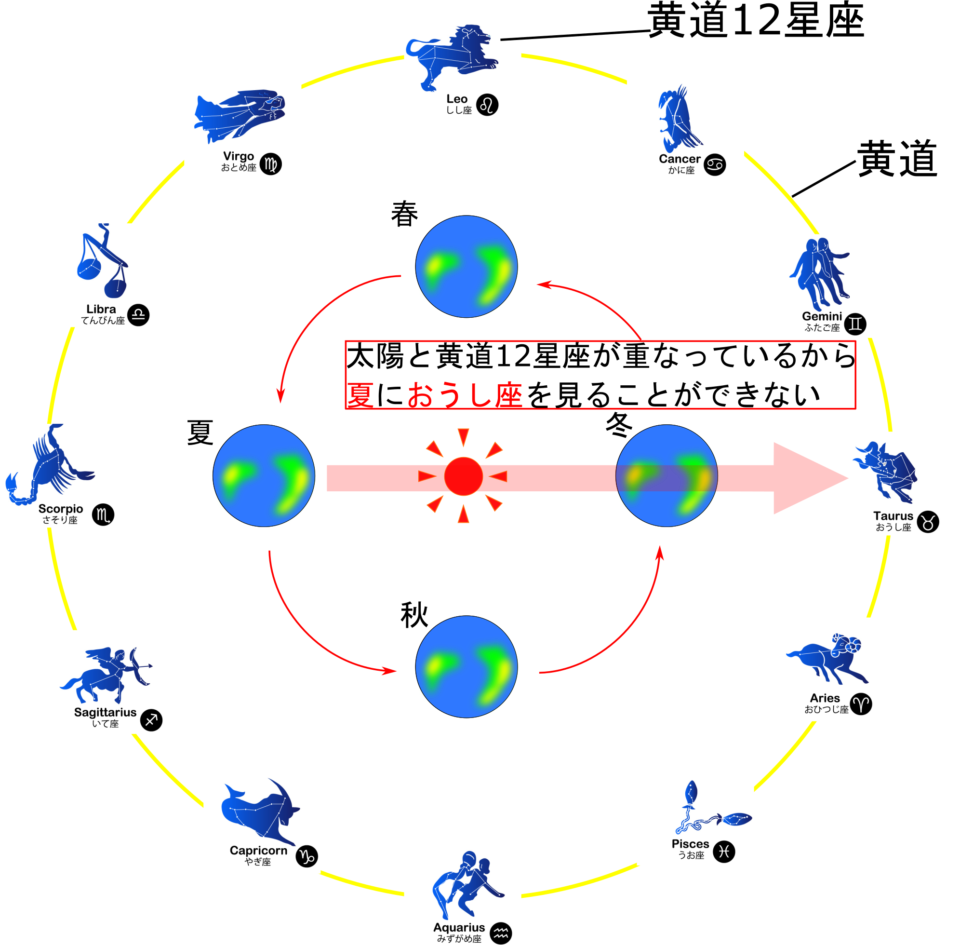

中3地学 季節による星座の見え方 中学理科 ポイントまとめと整理

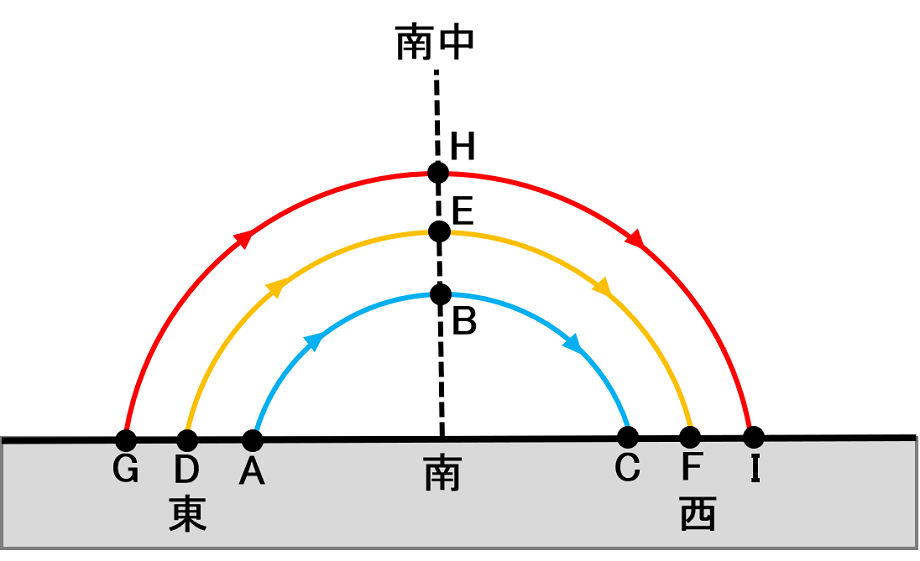

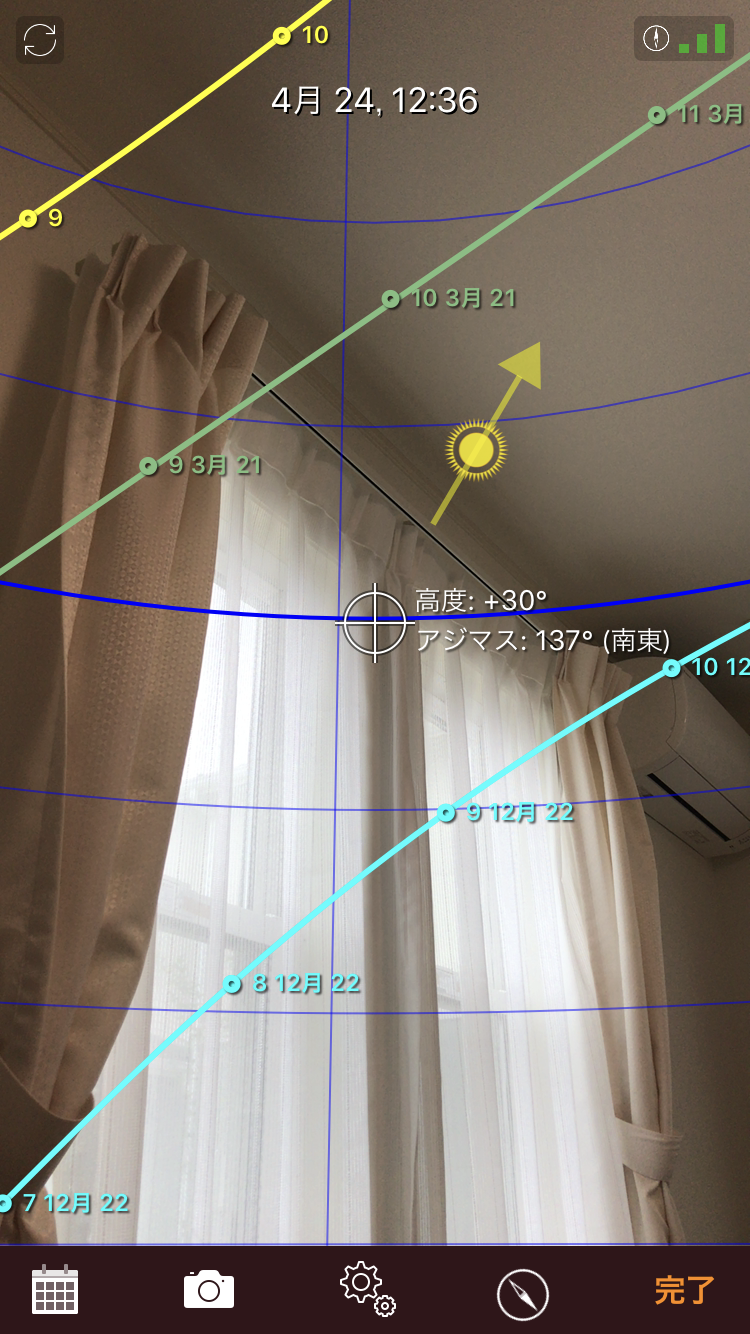

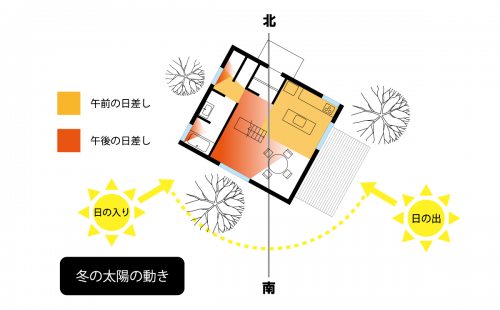

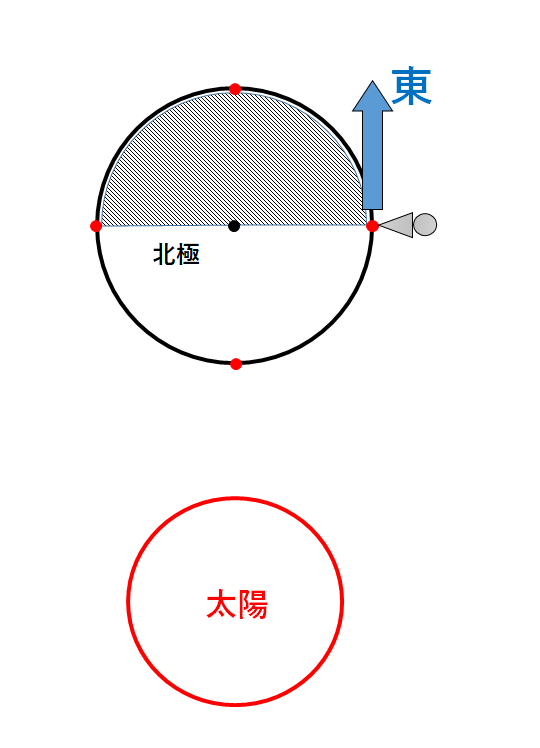

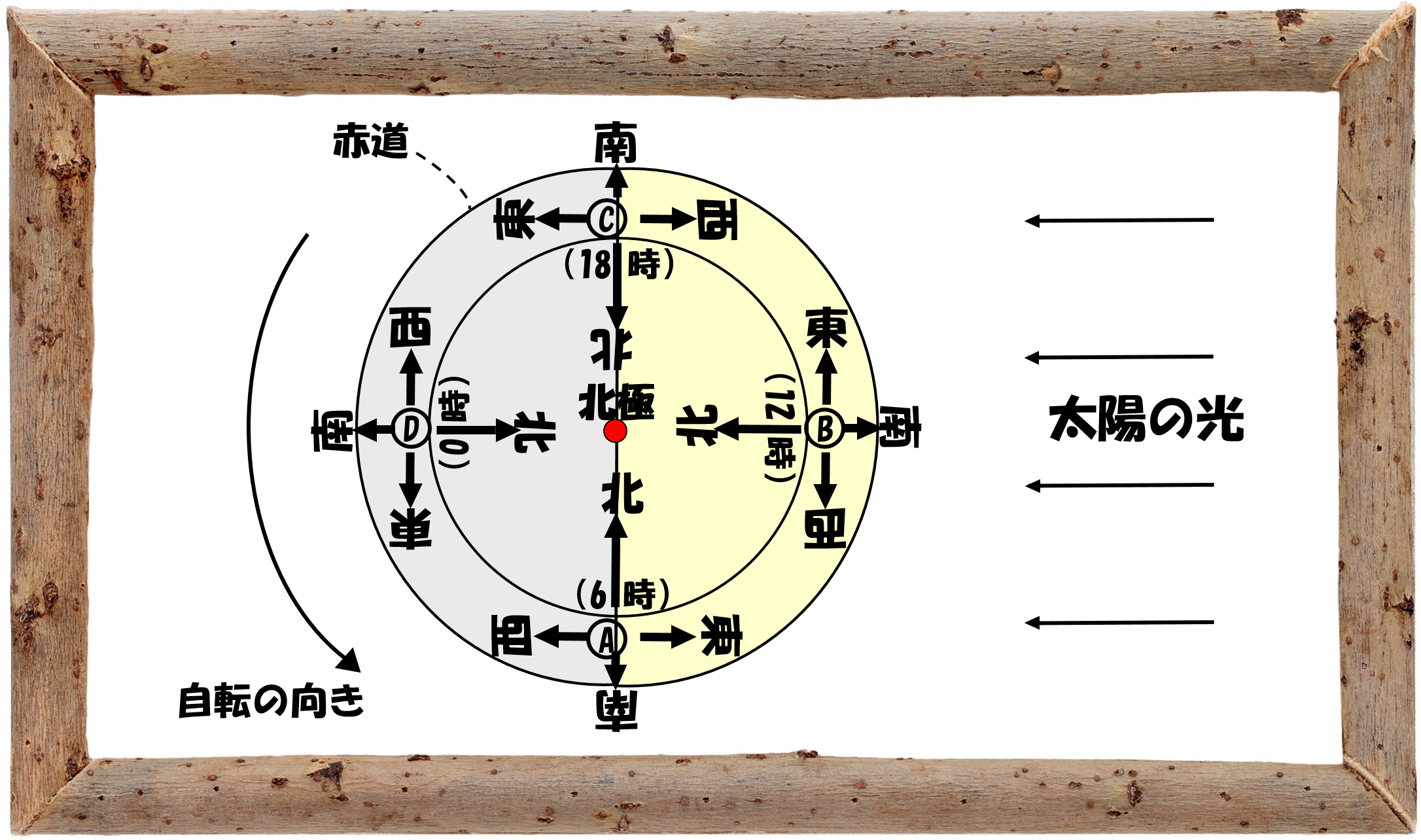

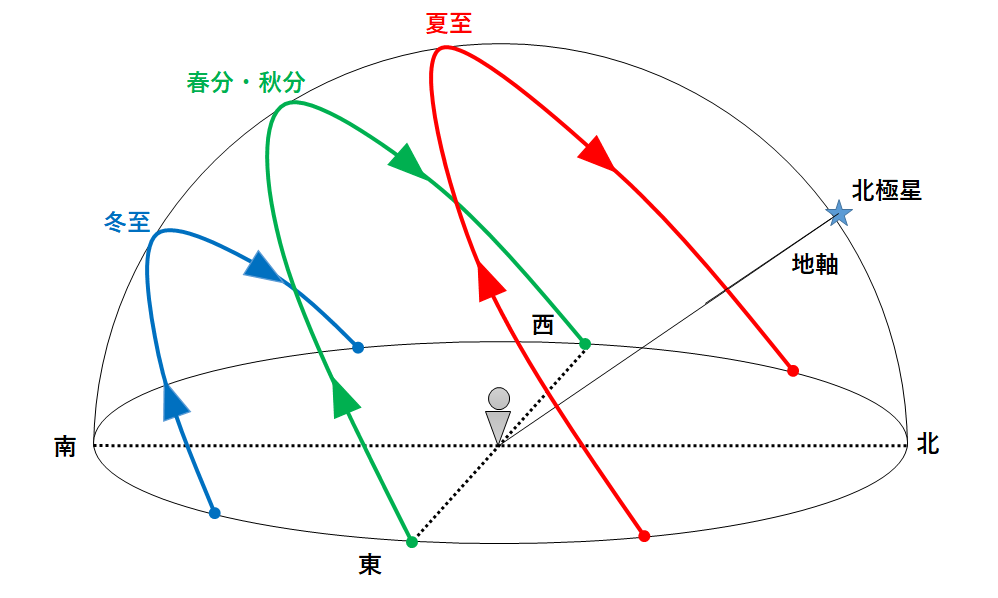

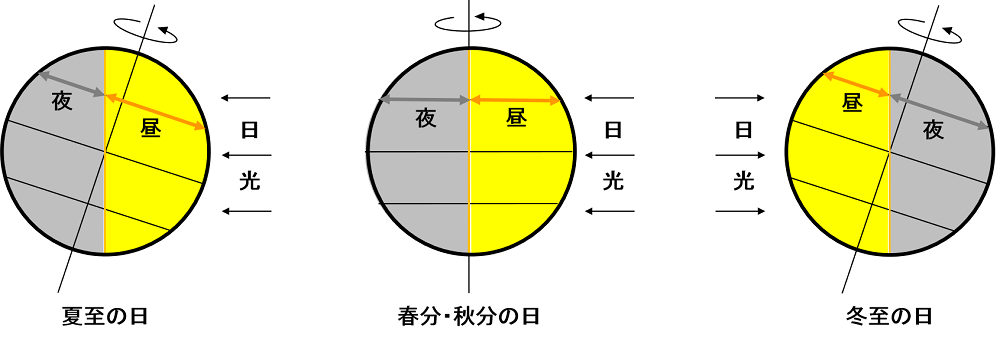

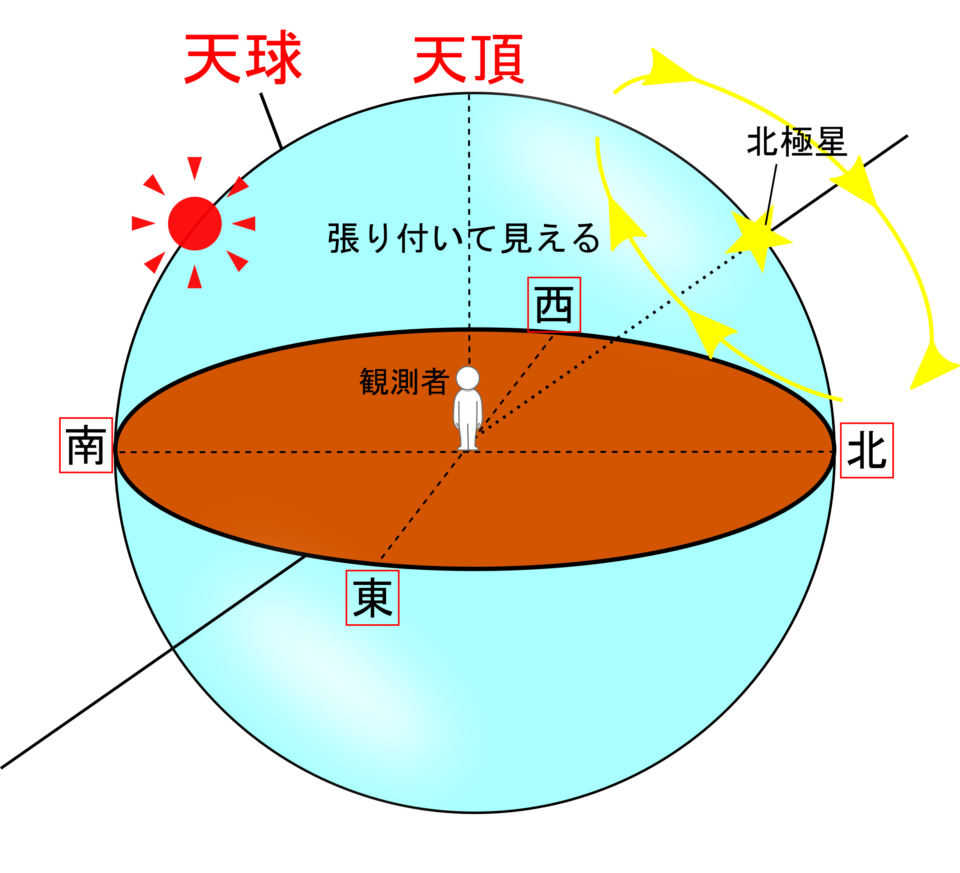

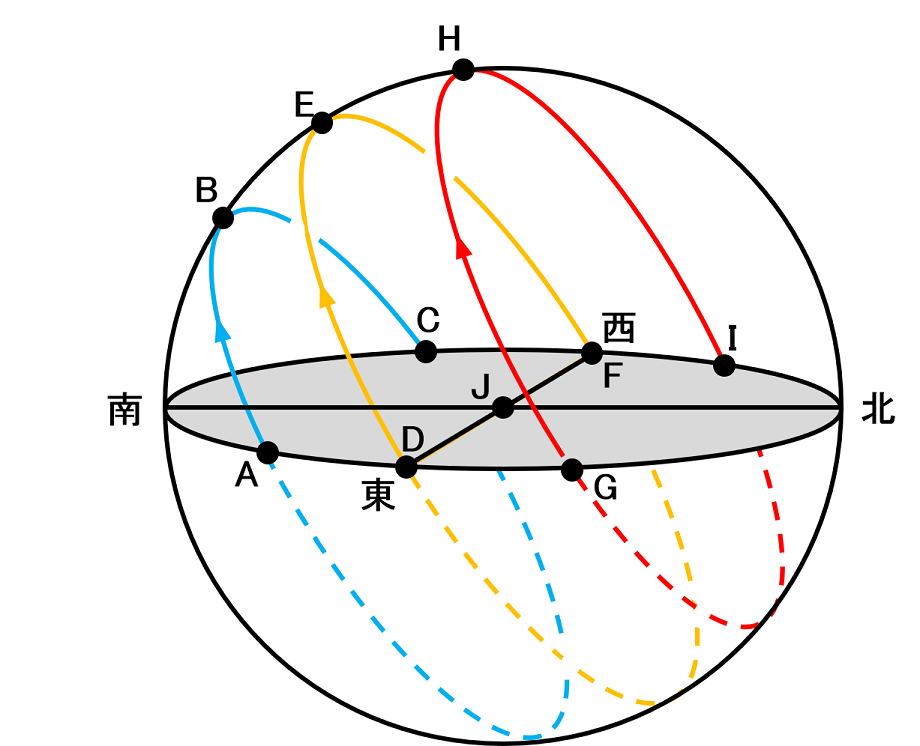

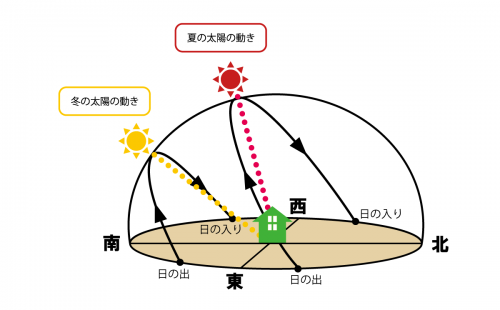

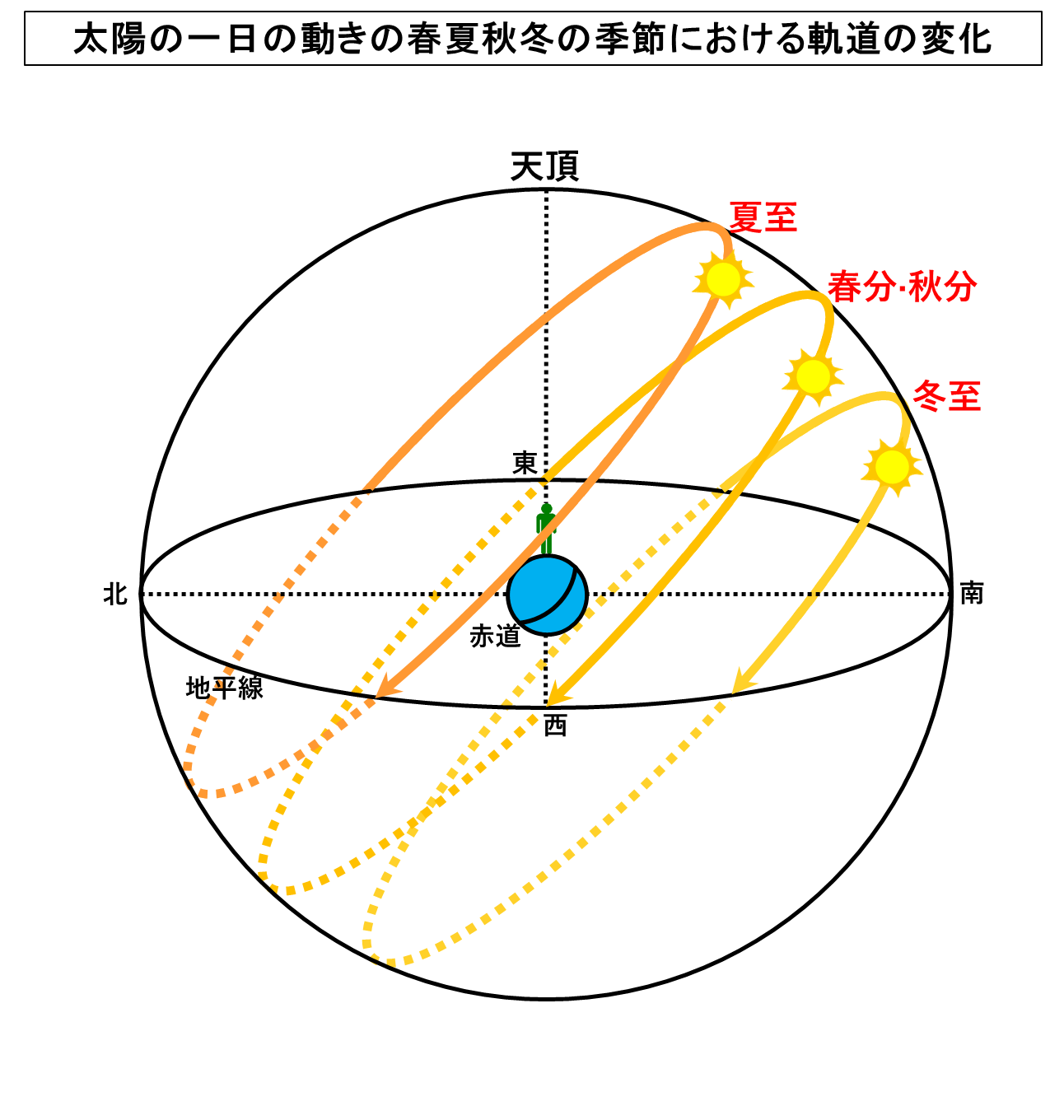

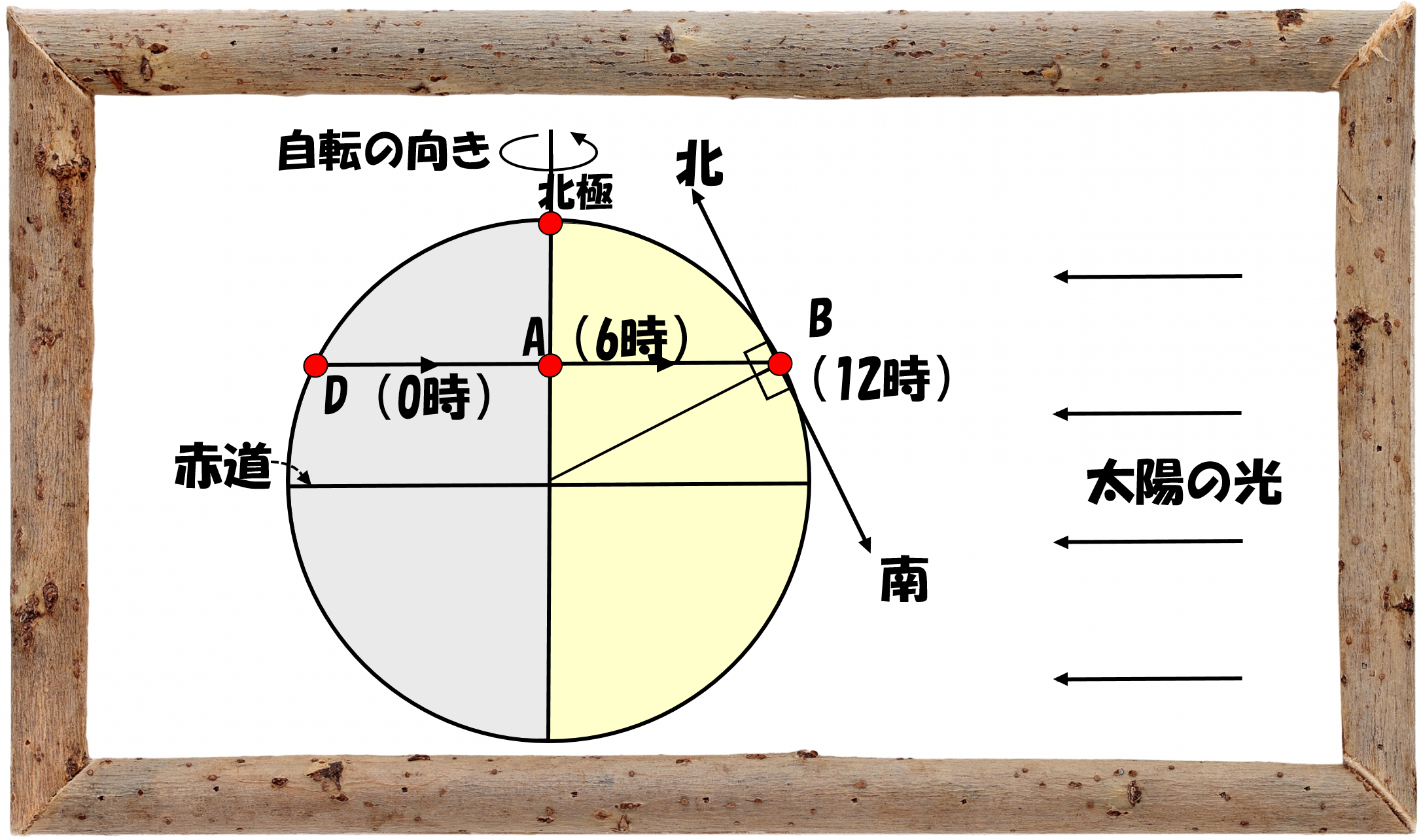

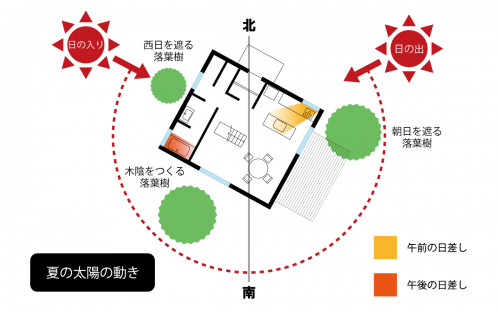

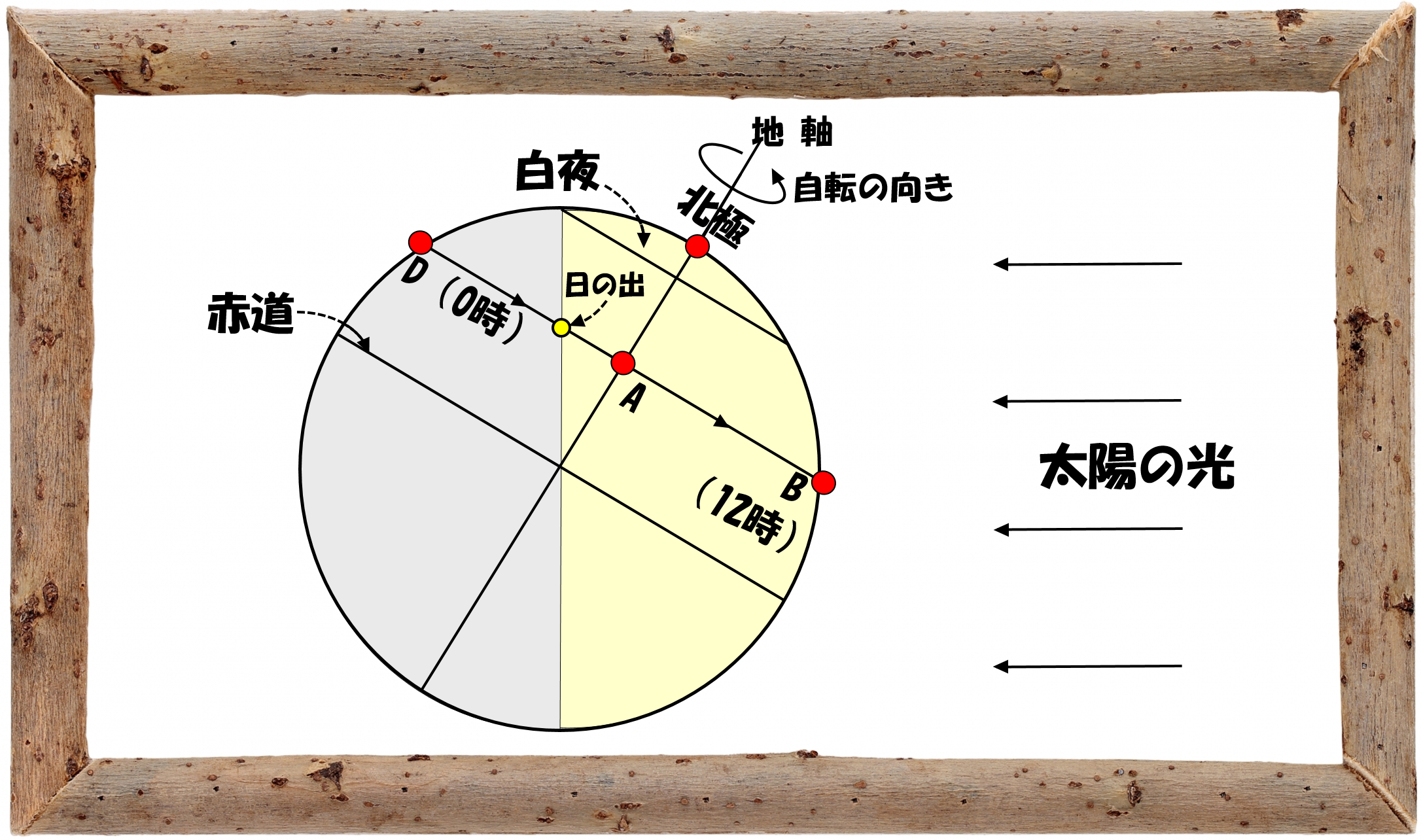

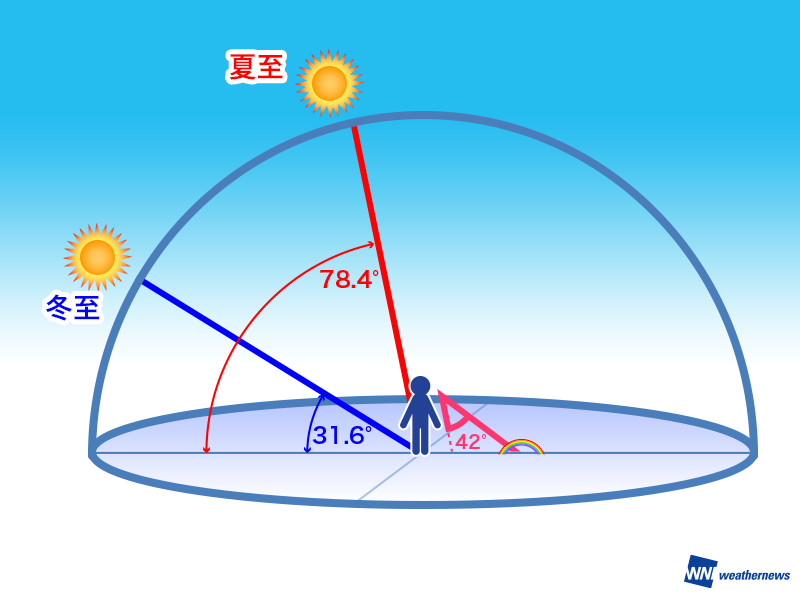

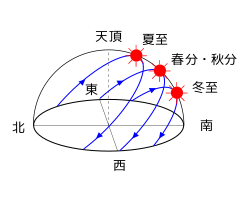

1718 · 実線は昼の太陽の動き、点線が夜の太陽の動きです。 「日の出」「南中」「日の入り」の順に、青色(冬至の日)は「A」「B」「C」、黄色(春分の日・秋分の日)は「D」「E」「F」、赤色(夏至の日)は「G」「H」「I」となります。 観測者(J)として太陽をながめるつもりで、図の中に入りこんでいると思ってみてください。 青色(冬至の日)も黄色2621 · 季節による変化 お部屋に差し込む光は季節ごとに変化します。太陽が一番高いときの「南中高度」は、夏至はほぼ垂直な80度、冬至にでは30度と大きな差があります。 夏はお部屋の手前までですが、冬に近づくほどお部屋の奥まで光が届くようになります。 · 太陽は東から昇って西に沈むことは当たり前のように知っていますが、みなさん「月の動き方」はご存知ですか?東から西?それとも西から東でしょうか? おそらく自信を持って即答できる人は少ないと思います・・・ 今日は、知っているよ

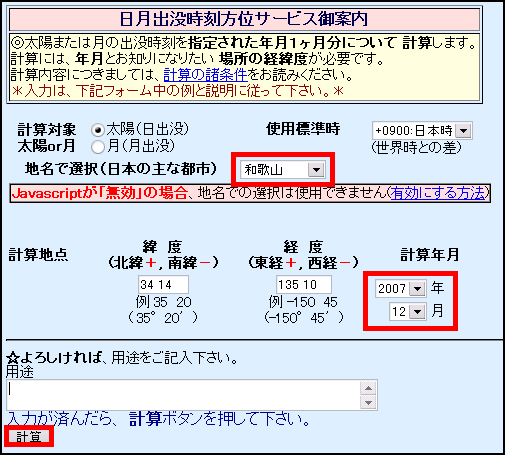

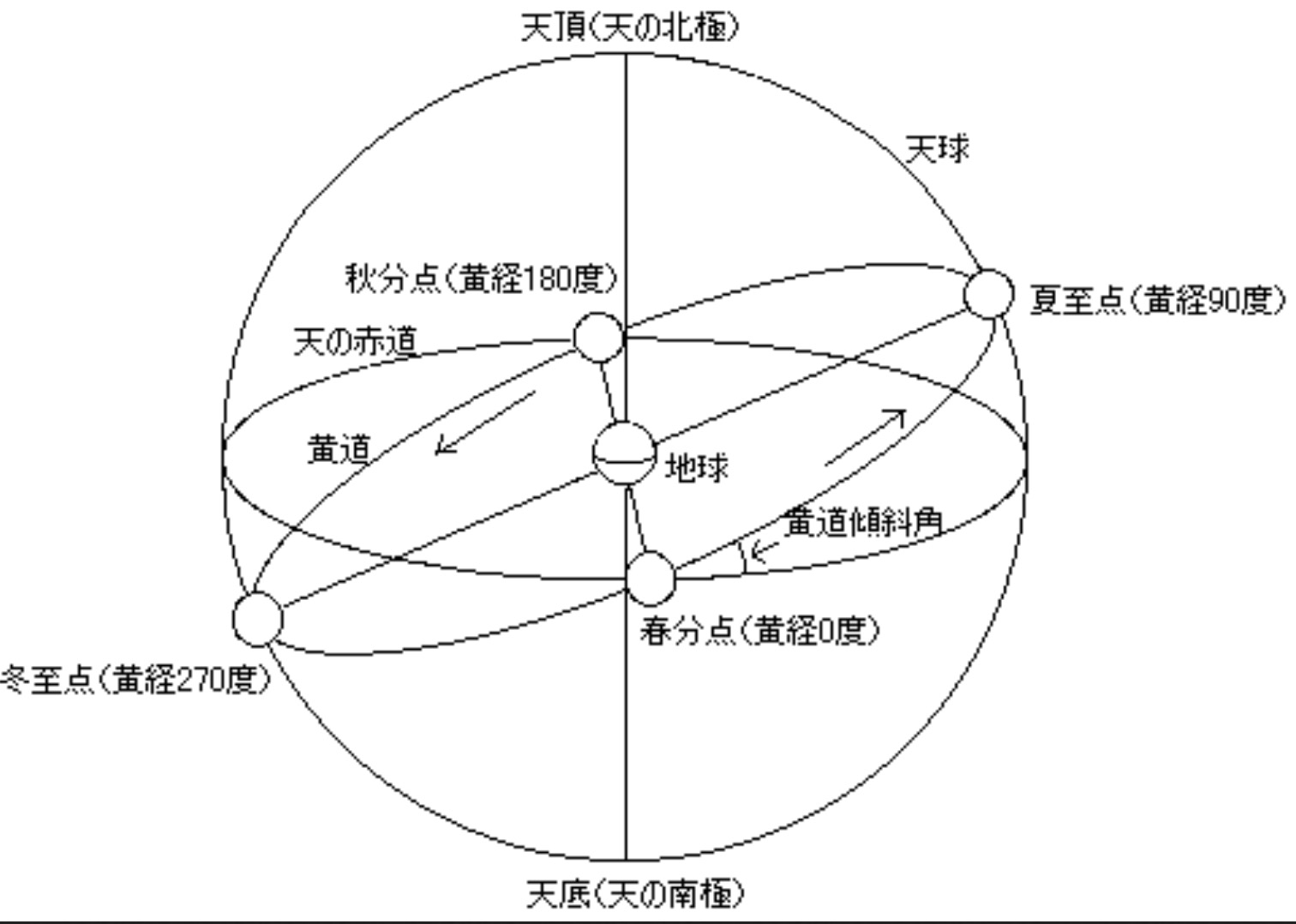

同じ時間でも季節によって太陽の方角は変わりますよ。 例えば明石で15時の太陽の方位(方角)は、 6月22日 南から西へ86度(ほぼ西) 9月22日 南から西へ62度(南西と西南西の間) 12月22日 南から西へ43度(ほぼ南西) このように季節によって変わります。0712 ウェザーニュース 今日は秋分の日。 真東の空から昇る朝日リポートが、北海道から多数届いています。 秋分の日とは、太陽の通り道である「黄道」と、地球の赤道を天まで延長した「天の赤道」が交わる2点、「春分点」「秋分点」のうち宮本浩次(水)リリース「昇る太陽」 Music Video 19年 丸山健志監督作品 ーーーーー 「昇る太陽」 / 宮本浩次 詞・曲・編曲 宮本浩次ーーーー

太陽が昇る方向を 「東」 とすれば方向誤認は起こすはずがない、という学者はざらにいますが、これは間違いです。季節により、また一日の中でも 時刻により太陽の位置は大幅に変化します。 · 昼の太陽と一緒に星座も移動しますので、夜空にはいないのです。 そのため、夜空に見えるのは生まれた日の3~4カ月前となります。 さそり座がよく見える時期は、 6月の午前0時頃、7月の22時頃、8月の時頃、方角は南 からほんの少し西 です。家の方角は部屋の生活環境を左右する大切な要素です。 方角で重要視されるのが日当たりですが、どの方角にもメリット・デメリットがあります。 では、家の方角はどうやって決めるか、下記のポイントでご紹介していきます。 家を建てる方角を東西

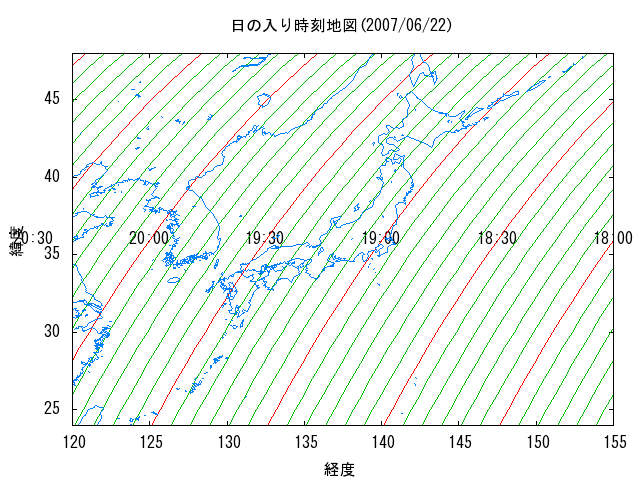

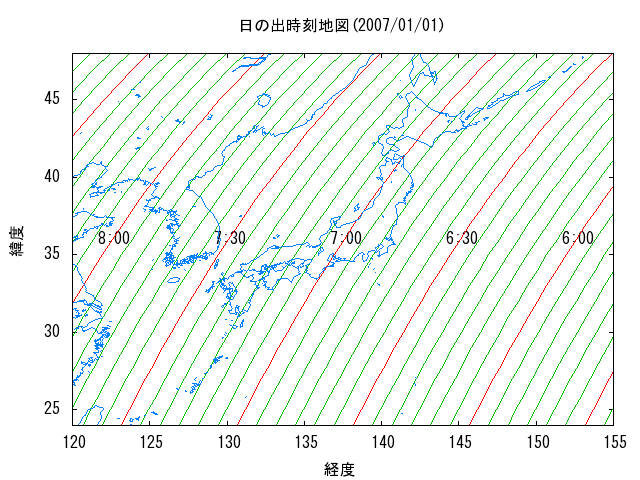

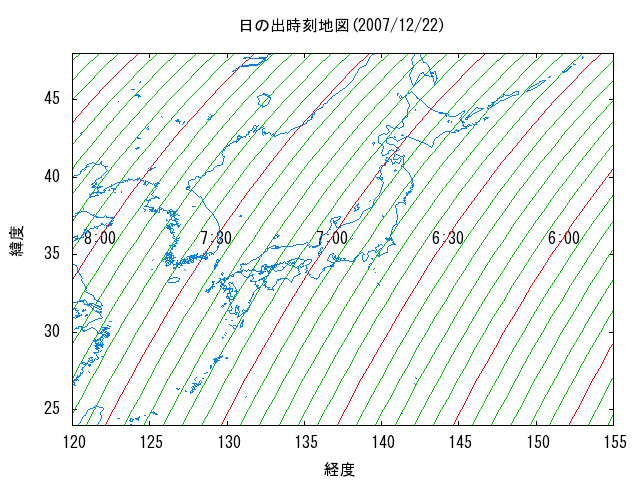

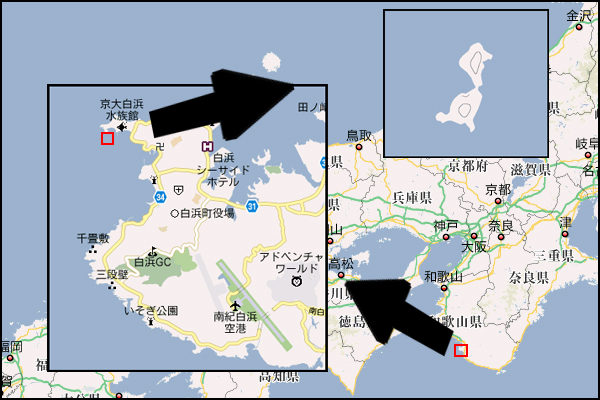

質問1 11 札幌よりも京都のほうが日の出が早くなることがあるのはなぜ 札幌よりも京都のほうが日の入が早くなることがあるのはなぜ 国立天文台 Naoj

太陽年周運動

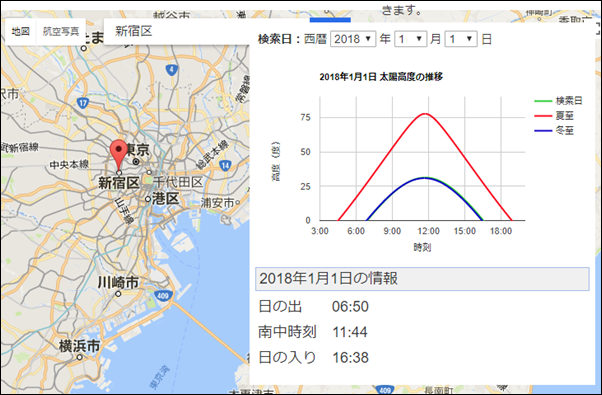

· 季節ごとに、 太陽が昇って沈む方角が 変わっていくため、 昼と夜の長さも 変わっていくんですね。 つまり春分と秋分の日は、 丁度季節の中間、 ということになります。 ぜひ春分や秋分の日になったら、 太陽が昇る方角や、 明るい時間帯、太陽の高度と方位角(JavaScriptによる簡易版) 日本全国各地の、指定日の太陽の高度(仰角)と方位角の変化を計算し、グラフ表示します。 ・知りたい地点、月日を指定すると、高度と方位角の変化がグラフ表示されます。 ・地点の指定方法: 下記のいずれか (1)一覧表より選択(47都道府県庁所在地) (2)北緯、東経を直接入力(度単位で) 参考までに · 春の季節 の基点となる 春分の時期 においては、 太陽は真東から昇って南の空を通っていったのち真西へと沈んでいく ことになると考えられることになるのですが、 夏の季節 の基点となる 夏至の時期 においては、太陽が昇ってくる方角と沈んでいく方角はどちらも 北の方向へとずれていってしまう ことになり、 太陽は北寄りの東の空から昇って北寄りの

春はパワーがみなぎる季節 引っ越しシーズンで嬉しいこと そして私と歩いていく

地球と太陽の運動 日周運動 年周運動

· 南半球では、季節や天体の動きが全て北半球と逆さまになります。 太陽の動きも逆。 でも「西から昇って東に沈む」わけではありません1400 · 例えば、夏は冬の太陽と同じ方位から昇る。 上弦は太陽の90度東なので、同じく1つずれた(後の)季節の太陽と同じ。例えば、夏は、秋の太陽と同じ。 下弦は太陽の90度西なので、同じく1つずれた(前の)季節の太陽と同じ。例えば、秋は、夏の太陽と同じ。季節は地球の公転運動に伴って発生するものですから、季節を決めると太陽の位置が決まります。 新月なら太陽と同じ位置、満月なら太陽と反対の位置にいるというように、 月の満ち欠け による相対的な位置関係を加えることで月の位置も決まるというわけです。

富士山に昇る幻想的な日の出を見よう おすすめ撮影スポットまとめ Fuji Cango 地元スタッフが教える 富士山 河口湖 富士五湖観光ガイド

暦wiki 日の出入りと南中 日の出入りの早い場所 国立天文台暦計算室

1116 · この4つの点を太陽が通過する日が、それぞれ春分の日、夏至、秋分の日、冬至にあたるわけです。 少しややこしい話になりましたね。 もう少し分かりやすく、太陽が昇る方角と沈む方角を用いてそれぞれの日の特長を説明してみましょう。 · 東経113度北緯22度(中国)での夏至(6月22日)の太陽方位の計算にバグがあるようです。 日の出の6:45に角度6455°、その後12:15に34°となるまでは良いのですがそこから22°、48°、8005°と不自然な数字になり13:15に6955°15分後の13:30に°と、なったところで徐々に数字が下がっていく、つまり西から東に逆戻りしていく計算になっています。 5月の動き 地球は1日に1回、自転しています。 そのために太陽や月や星は東空から昇り、西空に沈んでいくように見えます。 このような動きを日周運動と呼びます。 1日(24時間)で1回転(360度)するわけですから、月や星は1時間に約15度、西に動いてゆきます。 また月は約1ヵ月かけて地球の周りを回っているので、月が西から東へゆっくりと動いていくように

月を見てみよう

各地の太陽

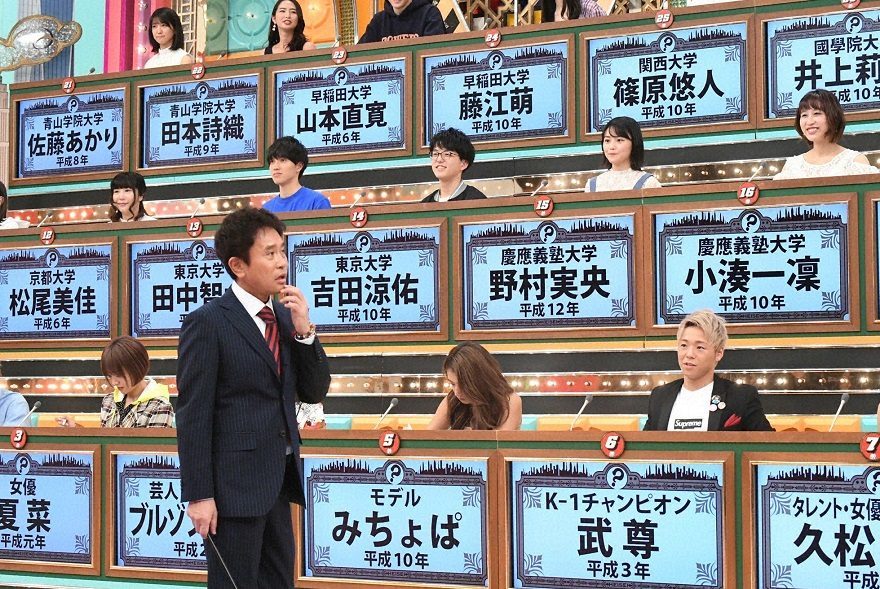

· そっちで覚えてしまったか! 武尊、太陽が昇る方角を問われ「天才バカボンの歌でも」 新元号「令和」が発表され、新たな時代の幕開けと

車で行ける富士山の日の出スポット 富士さんぽ

太陽の方角と四季 春分 夏至 秋分 冬至で異なるのは何 中学受験ナビ

中学受験の理科 太陽の動き これだけ習得すれば基本は完ペキ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

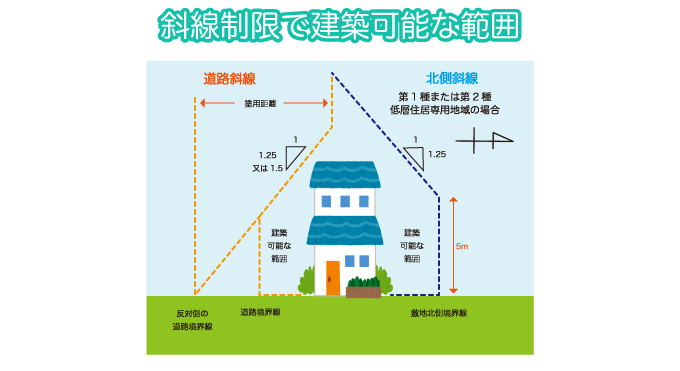

家を建てる方角はどうやって決める 建築 家相で見る間取りポイント 不動産のいろは

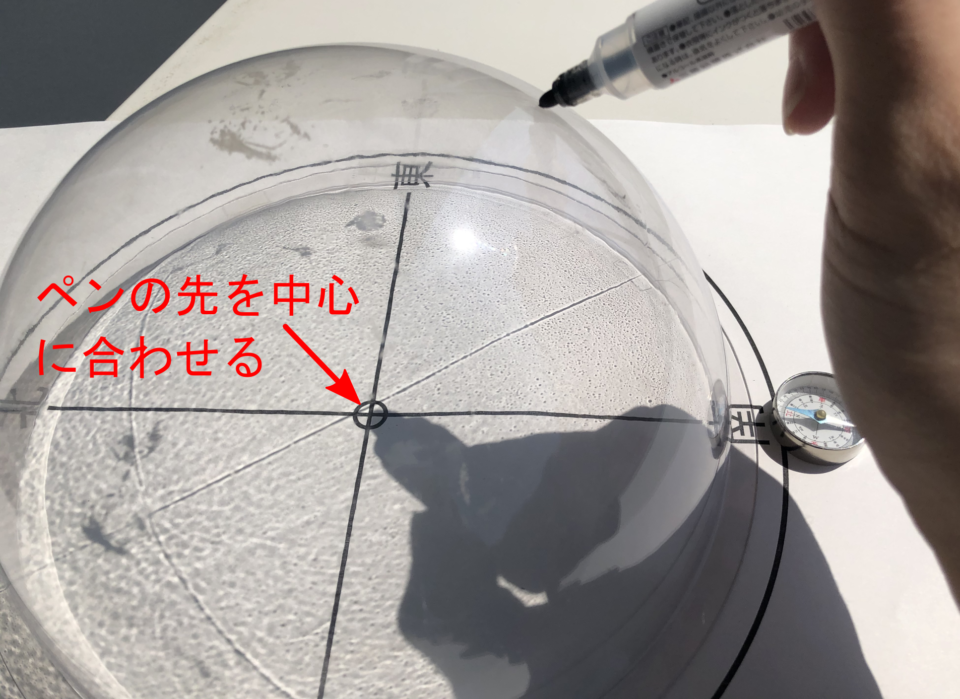

透明半球を使って太陽動きと日の出時刻 方角を調べよう 理科の授業をふりかえる

月を見てみよう

アプリ Sun Seeker この場所で この窓から太陽が見える時間はいつか を知る ウェディングドキュメンタリー撮影のブーケアンドリール

Koganezawa Style 居心地の良さをつくる8つのこと 太陽のうごき

理科 季節によって見える星座の考え方 なるほどの素

q a

Webサービスを活用する 日の出 日の入りマップ フォトグラファーとして生きていく

月の出の方角って 日の出の様に季節によって違ったりするんですか Yahoo 知恵袋

太陽は東から西 太陽の昇る方角覚え方

中3地学 季節による星座の見え方 中学理科 ポイントまとめと整理

質問1 11 札幌よりも京都のほうが日の出が早くなることがあるのはなぜ 札幌よりも京都のほうが日の入が早くなることがあるのはなぜ 国立天文台 Naoj

太陽年周運動

中学受験の理科 太陽の動き これだけ習得すれば基本は完ペキ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

家を建てる方角はどうやって決める 建築 家相で見る間取りポイント 不動産のいろは

三日月と27日月は形が同じでも左右対照ですね 同じ季節でも昇る Yahoo 知恵袋

日の出

中3地学 季節による太陽の動き 中学理科 ポイントまとめと整理

月の満ち欠け 月はどこに見える

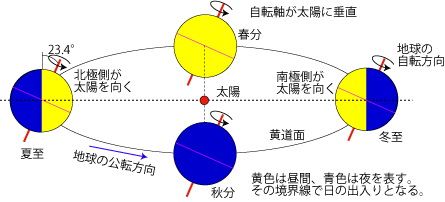

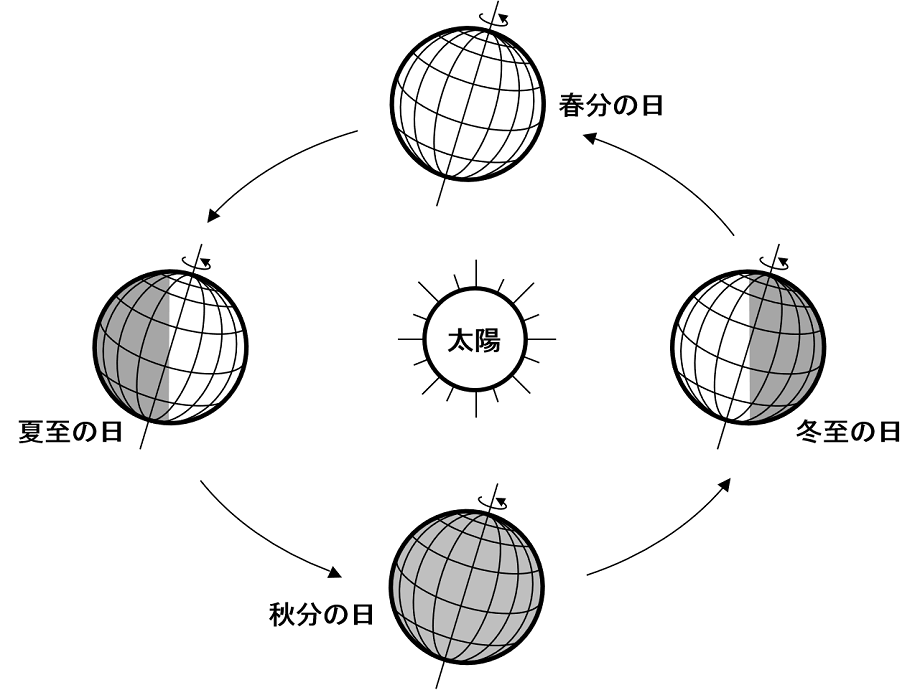

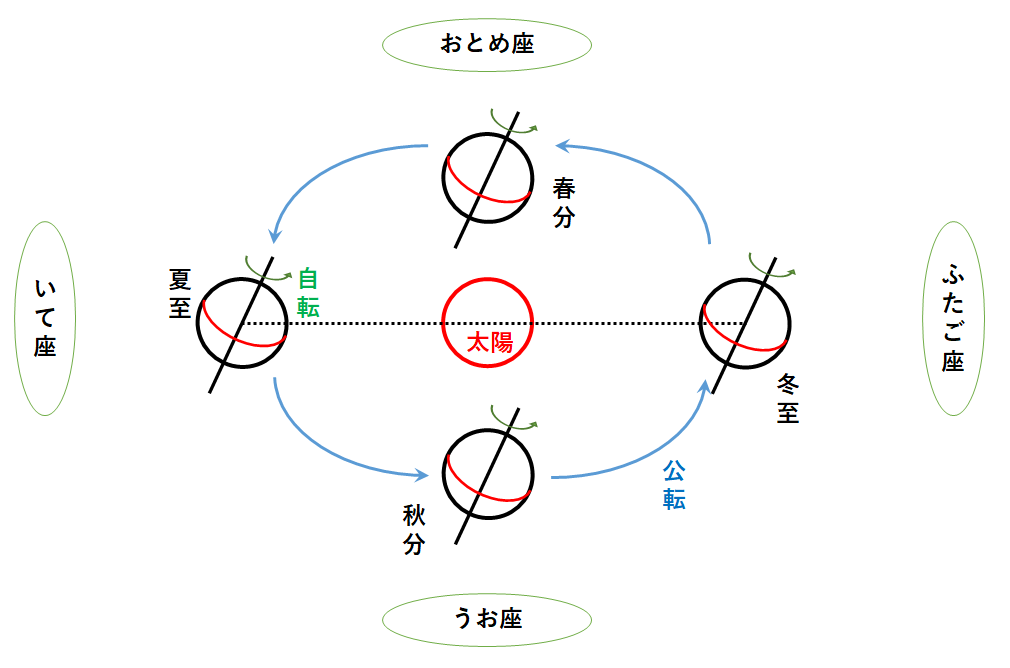

宇宙 天文まめ知識 なぜ夏は夜が短く 冬は長いのか

q a

太陽の方角と四季 春分 夏至 秋分 冬至で異なるのは何 中学受験ナビ

太陽 の 昇る 方角

太陽の方角と四季 春分 夏至 秋分 冬至で異なるのは何 中学受験ナビ

太陽年周運動

月の満ち欠け 月はどこに見える

月の満ち欠け 月はどこに見える

質問1 11 札幌よりも京都のほうが日の出が早くなることがあるのはなぜ 札幌よりも京都のほうが日の入が早くなることがあるのはなぜ 国立天文台 Naoj

中3地学 季節による星座の見え方 中学理科 ポイントまとめと整理

透明半球を使って太陽動きと日の出時刻 方角を調べよう 理科の授業をふりかえる

中3地学 季節による星座の見え方 中学理科 ポイントまとめと整理

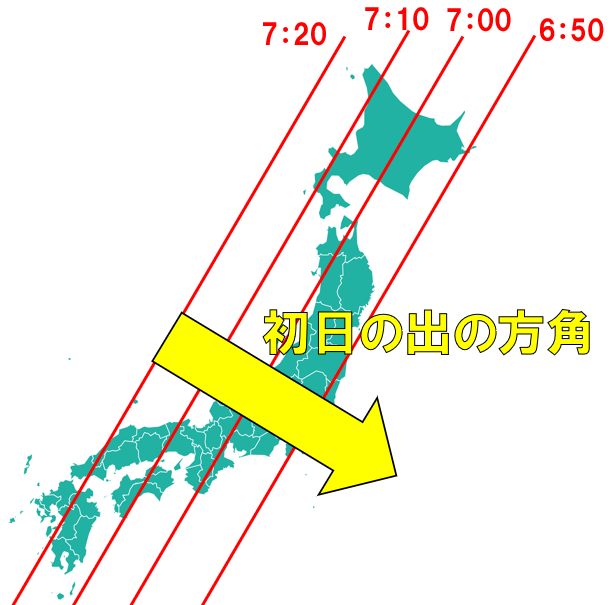

21年 全国の 初日の出 が見える時間と方角一覧 明日のネタ帳

太陽は東から西 太陽の昇る方角覚え方

日の入り 意味 薄明

最東端じゃなかった 日本で最初に見られる 初日の出 はどこ ちいきごと

暦wiki 月の出入りと南中 出入り方位 国立天文台暦計算室

季節で見える星座が変わる謎とうるう年の秘密を解き明かそう 黄道12星座 理科の授業をふりかえる

よくあるご質問

日の出 日の入りの方位 かかしさんの窓

テレ朝post そっちで覚えてしまったか 武尊 太陽が昇る方角を問われ 天才バカボンの歌でも

太陽の方角と四季 春分 夏至 秋分 冬至で異なるのは何 中学受験ナビ

Koganezawa Style 居心地の良さをつくる8つのこと 太陽のうごき

Googlemapで日の出 日の入りの方角を調べる方法

Googlemapで日の出 日の入りの方角を調べる方法

夏でも冬でも 日の出の角度は同じ フクロウのペン

太陽の一日の動きの春夏秋冬の季節における軌道の変化 昼の長さが夏至の日に一番長く冬至の日に一番短くなる理由 Tantanの雑学と哲学の小部屋

日の入り 意味 薄明

太陽 の 昇る 方角

太陽 の 昇る 方角

月の満ち欠け 月はどこに見える

檜枝岐温泉のお知らせ 公式 せせらぎの宿尾瀬野

中学受験の理科 太陽の動き これだけ習得すれば基本は完ペキ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

21年 全国の 初日の出 が見える時間と方角一覧 明日のネタ帳

その2 日時計を使った方位の求め方 星のこと

ボード 家の間取り のピン

太陽の方角と四季 春分 夏至 秋分 冬至で異なるのは何 中学受験ナビ

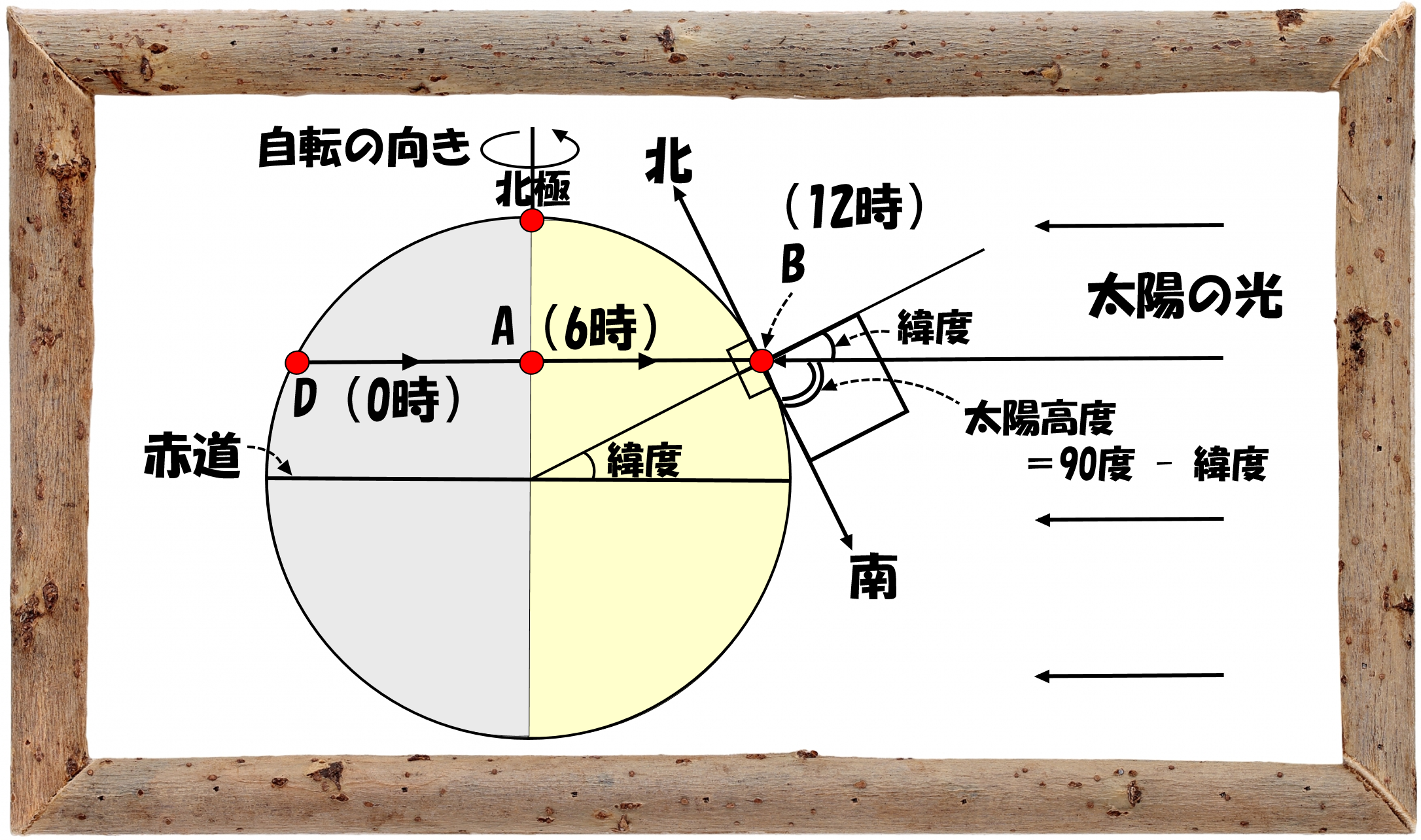

太陽が昇る場所や沈む場所が季節によって変化する理由を考えよう

Koganezawa Style 居心地の良さをつくる8つのこと 太陽のうごき

21年 全国の 初日の出 が見える時間と方角一覧 明日のネタ帳

太陽年周運動

21年 全国の 初日の出 が見える時間と方角一覧 明日のネタ帳

中学受験の理科 太陽の動き これだけ習得すれば基本は完ペキ 中学受験 理科 偏差値アップの勉強法

1997 号 太陽 星の日周運動と年周運動 および内惑星の満ち欠けの説明装置 Astamuse

太陽の動き

感動的な日の出の写真の撮り方

鍵を握るのは太陽高度 昼間に虹が出現しない理由とは ウェザーニュース

21年 全国の 初日の出 が見える時間と方角一覧 明日のネタ帳

宇宙 天文まめ知識 初日の出 はどこがいちばん早いのか

Webサービスを活用する 日の出 日の入りマップ フォトグラファーとして生きていく

日出没にまつわるはなし 天文 暦情報 海上保安庁海洋情報部

富士山に昇る幻想的な日の出を見よう おすすめ撮影スポットまとめ Fuji Cango 地元スタッフが教える 富士山 河口湖 富士五湖観光ガイド

日の出の方角で季節変化が一目でわかる定点撮影画像 Sorae 宇宙へのポータルサイト

自転と公転

太陽が昇る方角と沈む方角を教えて下さい 本気で聞いてます Yahoo 知恵袋

日の出時間 日の入り時間 太陽高度地図検索システム Gis 元旦の日の出時刻

太陽が昇る場所や沈む場所が季節によって変化する理由を考えよう

太陽が沈む方角って 完全な西 ですか 季節によって違います 夏至の頃だと Yahoo 知恵袋

21年 夏至と冬至の日の出 日の入り時間 日照時間 夏至と冬至の太陽の動き方の違いを簡単に説明 神社 寺 御朱印めぐり Com

車で行ける富士山の日の出スポット 富士さんぽ

宇宙 天文まめ知識 初日の出 はどこがいちばん早いのか

日の出 日の入り 太陽は季節によって出てくる方角や日中の高さが違っている 春分 秋分の日近くには真東から 出て真西に沈むが 夏至になると 出と入りの方向が北に移動しているのが図からわかるだろう 冬至には逆に南に偏る この図から解ること

夏至 Wikipedia

Webサービスを活用する 日の出 日の入りマップ フォトグラファーとして生きていく

q a

自分に合う日当たりは 方角ごとのお部屋の特徴と最適な条件を徹底解説